〈鑑賞2〉

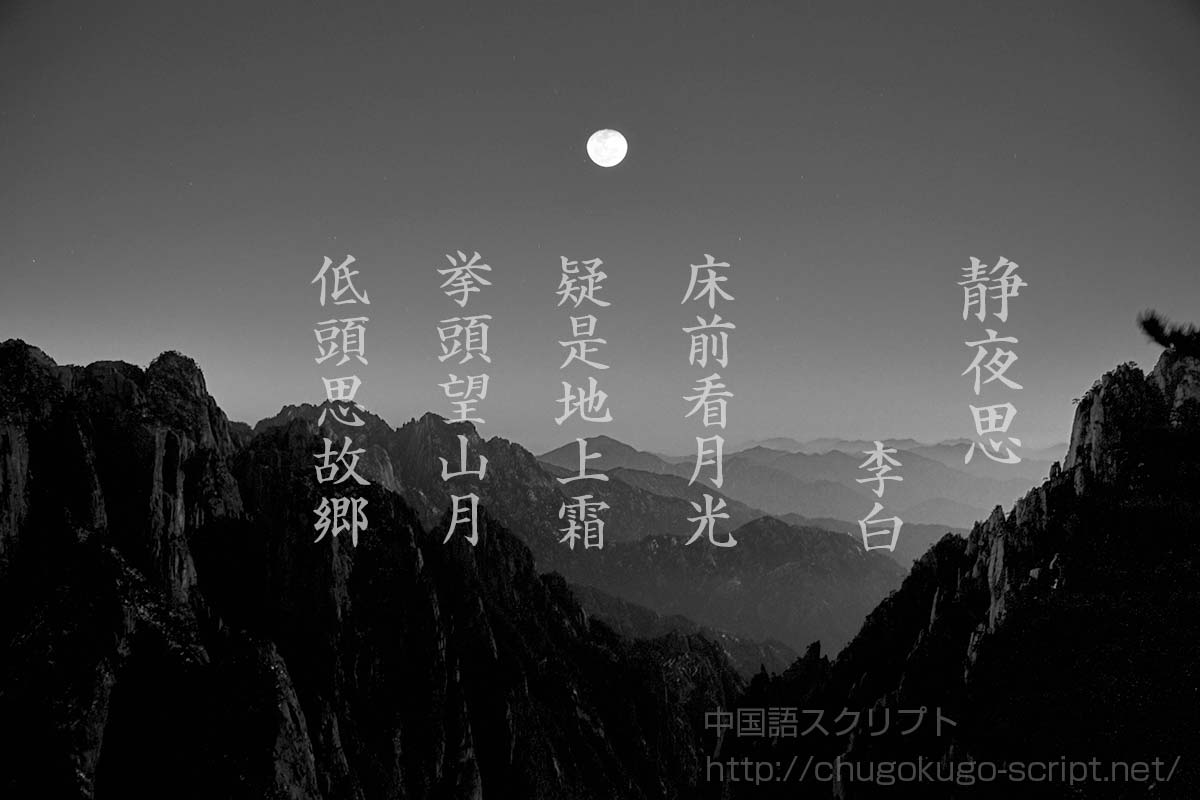

〈鑑賞2〉人が寝静まった秋の夜更け、寝台の前に霜かと思う程 の白い光に、顔を挙げると遠くに山々が見え、その上 に澄んだ光を放つ満月が浮かんでいる。旧暦8月15日 の中秋節は、秋の満月を愛でる節句であるが、人々が 共に食事をし、灯籠に灯を点して祝うという家族団欒 の日でもある。円い形は何も欠けていず、幸福と理想 を意味するものであり、満月を見れば家族を思うのが 中国人の心性だという。また自分が月を見ていれば、 この同じ月を遥か彼方の友や家族も見ているだろうと 思うのも、定型的な発想の一つである。日本の『源氏 物語』でも、須磨に流された光源氏が月を眺めて都に 残してきた紫上を偲ぶ場面があった。 作者は、月を眺めて家族と故郷を思って、俯いて感慨 に耽っているのだ。 李白「静夜詩」(YouTube 詩吟) コレルリ「ソナタト短調」 |